IA generativa: come le persone stanno davvero utilizzando la Gen AI nel 2025

Un anno fa, Marc Zao-Sanders ha pubblicato su HBR un articolo di grande successo in cui raccontava come le persone stavano utilizzando concretamente la Gen AI.

Da allora, l’attenzione intorno all’intelligenza artificiale generativa e ai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) è cresciuta esponenzialmente. L’interesse degli utenti è raddoppiato, gli investimenti sono aumentati vertiginosamente, i governi hanno preso posizioni più decise e la posta in gioco si è fatta ancora più alta.

Negli ultimi 12 mesi, lo scenario è cambiato rapidamente. Sono arrivati i GPT personalizzati, progettati per rispondere a esigenze specifiche. Si è diffuso il cosiddetto chain-of-thought reasoning: un approccio che privilegia risposte più articolate, in cui l’IA condivide i passaggi logici che portano alla soluzione finale, sacrificando un po’ di velocità a favore della trasparenza.

L’introduzione dei comandi vocali ha reso l’interazione ancora più fluida, consentendo l’uso della Gen AI anche in movimento, ad esempio durante la guida.

L’articolo è stato aggiornato nell’aprile 2025: qui vi racconto cosa è cambiato e come stiamo davvero usando l’IA generativa oggi.

Da tecnico a emotivo: come cambia il nostro approccio all’intelligenza artificiale

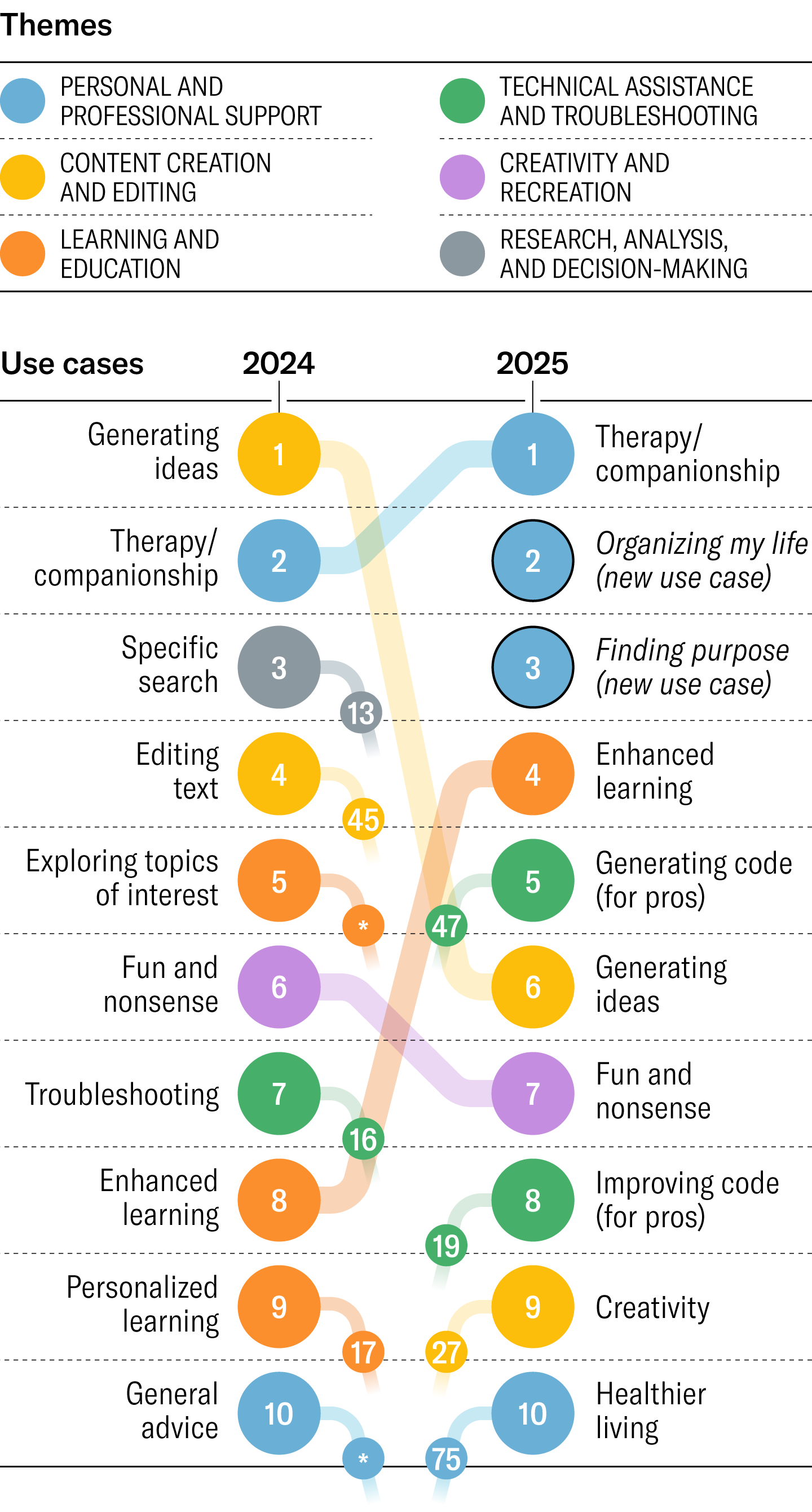

Nel 2025, i primi dieci casi d’uso della Gen AI mostrano un’evoluzione profonda: da strumenti tecnici a compagni emotivi. Le persone non si limitano più a generare codice o risolvere problemi complessi: usano l’IA per conoscersi meglio, per vivere in modo più equilibrato, per sentirsi meno sole.

Tra gli ambiti in maggiore crescita ci sono la terapia, l’organizzazione della vita quotidiana e la ricerca di uno scopo. Accanto a questi, spiccano anche l’apprendimento avanzato, la produttività personale, la creatività (meme compresi), il benessere e, naturalmente, l’uso professionale come la generazione di codice.

Il dato più sorprendente? La terapia è diventata il primo caso d’uso al mondo.

A questa si aggiungono, tra i nuovi ingressi nella top 5, “organizzare la mia vita” e “trovare uno scopo”. Tre bisogni profondamente umani, che raccontano un cambiamento in atto: dall’efficienza alla consapevolezza, dalla tecnica all’emozione.

Certo, questa è una panoramica globale. Ma basta poco per cogliere un principio universale: sono le persone a fare lo strumento. Possiamo progettare una tecnologia per un determinato scopo, ma sarà sempre l’uso reale a definirne l’impatto. Le persone sorprendono, reinterpretano, cambiano le regole del gioco.

Dal 2024 al 2025, i casi d’uso emotivi sono aumentati. Nel 2025:

il 31% riguarda il supporto personale e professionale,

il 18% la creazione e modifica di contenuti,

il 16% l’apprendimento e l’educazione,

il 15% l’assistenza tecnica e la risoluzione dei problemi,

l’11% la creatività e il tempo libero,

il 9% la ricerca, l’analisi e il decision-making.

Il “supporto personale e professionale” domina nettamente. Una crescita che è avvenuta proprio a scapito dell’“assistenza tecnica”, un tempo considerata il fulcro dell’intelligenza artificiale.

E questo ci dice molto su di noi.

Viviamo iperconnessi, ma spesso ci sentiamo soli. Come scrivevo nel secondo volume di Customer Mindset, condividere le proprie emozioni e fragilità non è semplice, nemmeno con un terapeuta, che tra l’altro non sempre è accessibile.

L’arrivo dell’IA ha scosso molti. La domanda ricorrente è stata: “quali lavori verranno sostituiti?” Una prospettiva in fondo fredda, quasi difensiva.

Ma forse la vera domanda, ancora una volta, è: di cosa hanno bisogno davvero le persone?

E i dati, oggi, cominciano a rispondere.

AI generativa: dal supporto tecnico alla cura emotiva

Uno dei cambiamenti più significativi nell’uso dell’intelligenza artificiale nel 2025 riguarda la sua progressiva umanizzazione. Gli strumenti nati per compiti tecnici stanno diventando compagni di riflessione, guida pratica e, in alcuni casi, surrogati relazionali.

Terapia e compagnia: il caso limite e quello quotidiano

“Da dove vengo, in Sudafrica, la salute mentale è quasi inesistente: c’è uno psicologo ogni 100.000 persone e uno psichiatra ogni 300.000. I modelli linguistici di grandi dimensioni sono accessibili a tutti e possono dare una mano. Purtroppo, la sicurezza dei dati non è una priorità quando la tua salute mentale sta peggiorando e sopravvivere è l’unico pensiero al mattino.”

Questo è uno scenario estremo.

Ma anche in Italia, pur non avendo un rapporto medico-paziente così drammatico, la situazione non è semplice.

Molte persone considerano ancora la salute mentale un tabù o un segno di debolezza. I disagi spesso si consumano nel silenzio delle mura domestiche, soprattutto per i minori, che non hanno né l’autonomia né i mezzi per cercare aiuto.

Nei piccoli centri, chi sceglie di iniziare un percorso psicologico spesso si rivolge a terapeuti lontani pur di evitare il giudizio sociale. C’è ancora molto pregiudizio, molta approssimazione.

Servizi digitali come “UnoBravo” funzionano perché offrono anonimato, distanza e riservatezza. Allo stesso modo, le AI — come ChatGPT — sono diventate una sorta di “motore di ricerca interattivo” capace di ascoltare, comprendere e restituire risposte personalizzate.

Organizzare la propria vita: il senso pratico che non ci insegnano

“Ho chiesto di creare una lista per pulire e organizzare casa prima che arrivino gli ospiti.”

Piccole richieste, sì. Ma rivelatrici. Queste sono le cose che nessuno ci insegna e che, spesso, non sappiamo a chi chiedere. Anche qui, l’IA colma un vuoto: fornisce risposte pratiche, rapide, su misura.

Il motore di ricerca tradizionale propone contenuti generici, scritti per un pubblico vasto e indefinito. Ma l’efficacia arriva quando la risposta è pensata solo per noi, per il nostro contesto.

Le AI fanno proprio questo: parlano a te, non a tutti.

Apprendimento avanzato e bisogni specifici

“Sto seguendo un corso online per imparare l’analisi dei dati da solo e uso ChatGPT come guida di studio per spiegare argomenti che il corso tende a sorvolare. Li aggiungo alle mie note. Questo mi aiuta a rafforzare ciò che sto imparando ed è stato estremamente utile finora.”

Un esempio di apprendimento personalizzato. Ma il valore si moltiplica per chi ha disturbi dell’attenzione o dell’apprendimento, come ADHD o dislessia.

I libri e i programmi scolastici non sono progettati per queste menti. Le AI sì — o meglio, si adattano. E qui emerge una verità importante: non è OpenAI a imporre come usare l’IA. Sono le persone a chiedere, e gli agenti rispondono.

Vogliamo qualcuno che ci aiuti a ragionare, a esplorare, a capire. L’accessibilità alle informazioni è ancora un tema troppo poco affrontato da leggi e regolamenti, ma le AI stanno già colmando questo vuoto.

Vivere meglio, in modo sano e sostenibile

“Ho iniziato a provare un nuovo piano alimentare. Ora chiedo solo ricette basate sui miei bisogni, pasto per pasto, e faccio la lista della spesa. Poi uso la friggitrice ad aria e il cuociriso: facilissimo.”

Sembra banale. Ma non lo è. Chi ha mai insegnato a una madre o a un padre come creare menu equilibrati, sani e variegati per una famiglia ogni giorno, due volte al giorno, per anni?

Le AI danno risposte pratiche e contestuali. Non servono solo a trovare la ricetta del giorno, ma a impostare uno stile alimentare coerente con il proprio stile di vita.

Viaggiare, esplorare, creare esperienze

“Ho chiesto a ChatGPT un itinerario di vacanza dettagliato, con alloggi rustici, luoghi da vedere, gemme nascoste e poco tempo alla guida. Il risultato è stato perfetto.”

Un tempo c’era l’agente di viaggio. Poi sono arrivati i portali. Ma nessuno, finora, è stato in grado di offrire esperienze davvero personalizzate.

Le AI costruiscono itinerari come se ti conoscessero. Non generalizzano, ma curano i dettagli.

Difendersi, senza essere esperti

“Ho ricevuto una multa per essere entrato in una corsia bus. Il consiglio voleva 80 sterline da me per uno stop di 20 secondi. Ho chiesto a ChatGPT di scrivere un ricorso e stamattina ho ricevuto la lettera: multa annullata.”

Non servono competenze legali per capire che molte controversie si risolvono con una buona esposizione dei fatti, chiarezza e buon senso.

Le AI sono capaci di offrire proprio questo: testi chiari, coerenti e ben formulati. È ovvio che i casi complessi richiederanno ancora l’intervento di professionisti, ma la soglia tra assistenza occasionale e vera consulenza si sta facendo più sottile.

Connessione emotiva e supporto: il vero cuore dell’IA nel 2025

Sempre più persone si rivolgono ai modelli linguistici di grandi dimensioni per cercare uno scopo, migliorare se stesse e affrontare momenti difficili.

Terapia e compagnia sono oggi il primo caso d’uso della Gen AI.

In un mondo sempre più complesso, dove i punti fermi si dissolvono e la voce degli esperti si confonde tra influencer, opinionisti improvvisati e chiacchiere da bar, ciò che manca diventa evidente: qualcuno che ascolti. Qualcuno con cui confidarsi.

Certo, la questione della privacy è reale. Ma in un’epoca in cui ogni dispositivo già conosce le nostre abitudini, molti utenti la percepiscono come un problema secondario rispetto alla possibilità di ricevere risposte immediate, personali, persino salvifiche.

Questa categoria unisce due dimensioni solo in apparenza distinte:

la terapia, intesa come guida strutturata nell’affrontare difficoltà psicologiche;

la compagnia, che risponde al bisogno umano di un contatto empatico, costante, a volte persino romantico.

Viviamo in una società profondamente sola, e il mondo delle professioni — con tutta la buona volontà — non è pronto a rispondere in modo capillare, né lo sarà mai. Le AI, invece, lo sono: scalabili, sempre disponibili, non ancora perfette, ma in costante miglioramento.

Molti degli intervistati da Zao-Sanders per l’articolo originale su HBR raccontano di come l’IA li abbia aiutati a elaborare un lutto, un trauma, un momento di crisi. Tre vantaggi ricorrono:

è disponibile 24 ore su 24,

è gratuita o comunque accessibile,

e soprattutto, non giudica.

In Cina, dove il fenomeno è stato osservato in larga scala, l’IA terapeutica è già parte del quotidiano di molte persone. E mentre il dibattito sulla validità della terapia digitale continua, emergono studi interessanti: in molti casi, le risposte fornite dalla Gen AI risultano indistinguibili da quelle umane.

Questo cambiamento non riguarda solo la salute mentale. Sempre più servizi professionali — dalla consulenza medica a quella fiscale, dalla scrittura al coding — vengono almeno in parte supportati dalla Gen AI.

Ernst & Young, ad esempio, ha avviato una trasformazione interna: come ha raccontato Simon Brown, Global Learning and Development Leader di EY, l’azienda sta formando i dipendenti su competenze specifiche legate alla Gen AI, con oltre 150 agenti IA già operativi solo per l’ambito fiscale, a supporto di quasi 400.000 collaboratori.

Organizzare la propria vita: il nuovo secondo posto

Il più alto nuovo ingresso tra i casi d’uso è stato “Organizzare la mia vita”. Questo non riguarda solo to-do list o liste della spesa: si tratta di rendere più consapevoli le proprie intenzioni, tradurle in abitudini e piccoli passi, dare un senso ai gesti quotidiani.

In alternativa, ci sono i corsi motivazionali e i programmi dei guru online: lunghi, costosi, spesso inefficaci. L’IA, invece, è lì, pronta. Le persone la usano a casa (ChatGPT, Claude, Perplexity) e sul lavoro (Microsoft Copilot).

Jared Spataro, Corporate Vice President di Microsoft, lo ha detto chiaramente:

“Uno degli scenari più potenti per l’IA è come assistente personale sul lavoro. Collegata ai tuoi dati — email, file, chat — può liberarti dalla monotonia e diventare un partner di pensiero.”

Liberare tempo. Tempo vero, utile, organizzato meglio di come spesso riusciamo a fare da soli.

Trovare uno scopo: il terzo caso d’uso

Un altro ingresso forte è “Trovare uno scopo”. Le persone cercano di definire i propri valori, superare blocchi interiori, ritrovare motivazione. L’IA non sostituisce l’introspezione, ma la guida, la sostiene, la stimola.

Domande come “e ora cosa faccio?” o “perché mi sento così?” trovano risposte personalizzate, veloci, talvolta illuminanti.

Chi storce il naso non ha ancora imparato a usare questi strumenti. Non sa cosa si sta perdendo.

E poi ci sono i bisogni più umani

Scorrendo in basso nella classifica, troviamo usi che rispondono a necessità ancora più intime: aumentare la fiducia in sé stessi, avere conversazioni profonde, simulare il contatto con persone care scomparse.

Deformazioni a parte, poter condividere riflessioni con un partner digitale empatico è un’esperienza potente. E in un mondo che premia l’approssimazione e l’urlo facile, dove molti si trovano circondati da imbecilli veri, l’idea di una voce lucida, disponibile e non giudicante — anche se artificiale — diventa improvvisamente preziosa.

Verso un nuovo patto tra umanità e intelligenza

Siamo all’inizio di una trasformazione culturale, prima ancora che tecnologica. Le intelligenze artificiali non stanno solo cambiando cosa facciamo, ma come pensiamo.

E questo pone una domanda cruciale: vogliamo delegare il pensiero o potenziarlo?

La risposta non sta in una riga di codice, ma nella nostra volontà di restare vigili, presenti, consapevoli.

Usare l’IA come estensione della mente, non come sua sostituta.

Come una lente d’ingrandimento, non come un paraocchi.

La buona notizia è che questa consapevolezza cresce. Sempre più persone riflettono, pongono limiti, cercano un equilibrio. Pretendono privacy, chiedono personalizzazione, rifiutano modelli che semplificano l’umano. In fondo, vogliono strumenti che sappiano dialogare, non solo rispondere.

Il futuro prossimo sarà dominato dall’integrazione: IA nei software, nei browser, nei telefoni, nei processi decisionali. Sarà una presenza invisibile ma costante, naturale come una conversazione.

E forse un giorno, voltandoci indietro, guarderemo questo tempo — questo web che arranca, questi strumenti scollegati — come un’epoca remota.

Nel frattempo, abbiamo una scelta potente da fare: usare queste tecnologie per diventare versioni migliori di noi stessi. Più lucidi, più presenti, più umani.

L’intelligenza artificiale è qui. Ma l’autonomia del pensiero resta la vera rivoluzione.

Ciao